Tout savoir sur la Grande Guerre

Musée fermé actuellement

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, la France entre en guerre avec sa pièce d’artillerie maîtresse : le canon de 75. Cependant, la forme que prend le conflit dès les premiers mois apporte son lot de problèmes. En effet, l’artillerie française, au début de la Grande Guerre, manque des pièces lourdes dont l’importance devient stratégique pour détruire les positions ennemies. Comment l’armée française s’est adaptée tout au long d’un conflit où l’artillerie a joué un rôle central ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir.

Au début de la guerre, la France dispose avant tout du canon de 75 mm, créé en 1897. Il s’agissait d’un modèle révolutionnaire pour son époque. L’une des principales innovations reste son frein-récupérateur hydropneumatique : grâce à lui, le canon ne bouge pas à cause du recul et il n’est pas nécessaire de le repositionner entre chaque tir, ce qui permet une plus haute cadence de tir.

L’état-major le voit comme une arme omnipotente, qui dépasse le concurrent allemand : le canon de 7,7 cm. Le canon de 75 excelle effectivement pendant la guerre de mouvement, mais il présente très rapidement ses limites quand la guerre de positions devient la norme. Il ne parvient pas à percer les fortifications ennemies et est vulnérable à l’artillerie lourde allemande, dont la portée est largement supérieure.

Bien que la production de ce canon se poursuive tout au long du conflit (en 1918, 25 pièces et 230 000 obus de 75 sont produits chaque jour), l’innovation sera nécessaire pour que l’artillerie française s’adapte à la réalité de la Première Guerre mondiale.

Faute d’artillerie lourde, la France doit adapter sa production pour rattraper le retard en la matière sur l’Allemagne. Elle a besoin de canons à tir courbe capables de détruire les barbelés, les positions ennemies, mais aussi l’artillerie adverse. Cependant, en 1914, la production ne suit pas encore et il est nécessaire de mobiliser des canons de l’artillerie côtière, des fortifications ou même des pièces obsolètes issues des arsenaux.

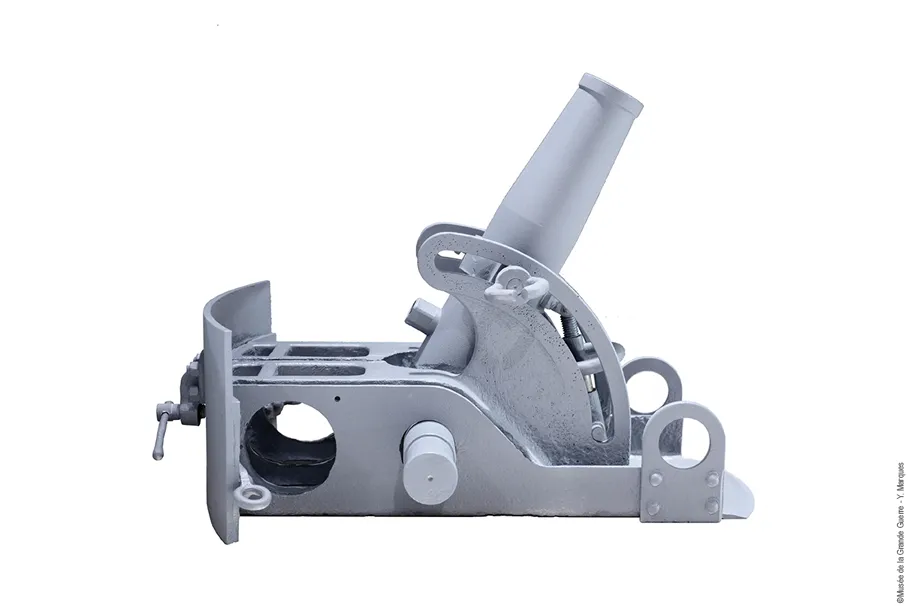

Sur le terrain, une organisation se met en place. En effet, les hommes sont soumis aux Minenwerfer allemands qui, avec leurs tirs courbes, permettent de frapper au cœur des tranchées. Les soldats fabriquent donc des mortiers avec les moyens du bord. Par exemple, le capitaine Cellerier, constate que ses hommes ont à disposition de nombreux corps d’obus allemands de 7,7 cm. Il décide donc de récupérer ces tubes et de les fixer sur des morceaux de poutre ou de troncs d’arbre. Cette pièce d’artillerie bon marché, appelée mortier Cellerier, peut ensuite être utilisée pour tirer des douilles de canon de 65 mm de montagne remplies de poudre noire ou de morceaux de ferraille.

L’état major remettra également en service des mortiers lisses en bronze, que les soldats surnomment le crapouillot (petit crapaud). Dès janvier 1915, de nouveaux mortiers de 58 mm puissants et mobiles sont mis en place. Ceux-ci tirent des bombes à ailettes de 18 kg qui transportent 5,9 kg de charge explosive (contre 0,775 kg pour un obus de 75 explosif). D’autres modèles encore seront produits au fil des années, comme le mortier de 340 mm T, le mortier de 75 mm 1915 Schneider, le mortier de 75 mm Jouhandeau-Deslandres 1917 ou le mortier Stokes de 81 mm modifié 1918.

Les pièces d’artillerie prélevées sur les fortifications pour renforcer l’artillerie française et rivaliser avec l’Allemagne ne suffisent pas, notamment du fait de leur faible cadence de tir. Des travaux avaient été entrepris dès 1909 pour moderniser les matériels de siège, la production peut donc théoriquement être lancée, mais le manque de main d’œuvre, d’outillage et de matières premières fait que les nouveaux modèles n’entrent en service qu’au cours des années 1916 et 1917.

Pendant ce temps-là, sur le terrain, en plus de l’artillerie de tranchée, les matériels existants sont modifiés pour améliorer leurs capacités, avec par exemple l’amélioration des charges propulsives. Se développe également une aviation d’observation pour repérer les positions adverses (ce qui conduira à la naissance de l’aviation de chasse et de l’artillerie anti-aérienne en réponse) ainsi qu’un bureau météorologique. À partir de 1916, l’artillerie est également l’unique vecteur des gaz de combat.

Les travaux industriels des sociétés Saint-Chamond et Schneider arrivent à leur aboutissement en 1917, quand sont enfin mises en service des pièces d’artillerie lourdes dotées d’une portée et d’une cadence de tir adaptées au conflit. On retrouve le canon de 145 mm modèle 1916 et les canon 155 mm court modèle 1915. La pièce maîtresse parmi les nouveautés reste encore le canon de 155 mm GPF (Grande Puissance de Feu), un impressionnant modèle avec un large champ de pointage horizontal, capable de tirer à 18 kilomètres.

Malgré ces nouvelles armes, l’artillerie française de la Première Guerre mondiale fait encore face à un obstacle : lors des assauts, une fois la première ligne conquise, l’attaque s’essouffle, faute d’un soutien suffisant de l’artillerie, trop lointaine. Il fallait également que les artilleurs soient en mesure d’accompagner l’infanterie pendant sa progression. Plusieurs expérimentations seront mises en œuvre, dont une qui sera décisive dans l’histoire de l’armement militaire : la création du char d’assaut, avec le char léger Renault FT, dont le premier prototype sera lancé en 1918.

En parallèle de toutes ces recherches et innovation, dès 1914, la France cherche à se doter d’une artillerie sur voie ferrée. L’idée n’était pas nouvelle, elle avait déjà été mise en place lors de la guerre Franco-Prussienne de 1870.

Ainsi, dès septembre 1914, la France réquisitionne une batterie commandée à l’origine à l’entreprise Schneider par le Pérou et s’en sert pour créer son premier matériel d’artillerie lourde sur voie ferrée. Le développement de cet armement est accéléré par l’idée du chef d’escadron Edmond Gustave Lucas-Girardville d’également monter sur rail les pièces de côte et de marine dont la France dispose en grande quantité et dont l’utilité était moindre depuis que le Royaume-Uni est devenu un allié lors des accords de 1904 d’Entente cordiale.

Le 29 octobre 1914 est alors formée la commission des trucks, chargée d’étudier l’adaptabilité des pièces existantes afin de les monter sur des affûts-trucks. C’est ainsi que seront créées dans l’armée française l’Artillerie Lourde à Grand Puissance (ALGP) et l’Artillerie Lourde sur Voie Ferrée (ALVF). Fin 1914, la France disposait de 6 pièces, au moment de l’armistice, elle en disposera de 465.

Cette artillerie avait deux objectifs. Les canons à longue portée ont pour but de frapper derrière les positions de l’ennemi pour détruire sa logistique, ses routes et voies ferrées, ses dépôts de munitions, ses batteries d’artillerie, mais aussi perturber l’arrivée de renforts vers les premières lignes. Quant aux obusiers à grande puissance, ils doivent détruire les positions retranchées ennemies et leurs fortifications afin de créer une brèche et permettre une percée.

Si leur faible nombre (Champagne et Artois en 1915) ou leur déploiement sur un front trop large (Somme en 1916) ne leur permettra pas de réaliser la percée espérée, leurs excellents résultats au niveau local assureront leur reconnaissance, y compris auprès de ceux qui étaient sceptiques à l’origine.

Vous voulez en savoir plus sur l’artillerie française de la Première Guerre mondiale, ainsi que sur le conflit en général ? La collection permanente du Musée de la Grande Guerre de Meaux vous propose de vous plonger dans l’histoire du conflit dans tous ses aspects.