Dates clés de la Grande Guerre

Musée fermé actuellement

Entre le 28 juin, date de l’assassinat de l’archiduc austro-hongrois François-Ferdinand à Sarajevo par un nationaliste serbe, Gravilo Prinzip, et août 1914, premier mois des combats, l’enchaînement des événements – ultimatum austro-hongrois à la Serbie, mobilisation de l’armée russe, puis de l’Allemagne, de la France et de l’Angleterre -, transforme le risque d’une nouvelle guerre balkanique en une guerre générale en Europe.

Ce processus fatal est l’aboutissement des très nombreuses tensions politiques qui secouent l’Europe depuis la fin du XIXè siècle : rivalité anglo-allemande dans le domaine naval, tensions franco-allemandes sur les colonies, problème des nationalités dans les Balkans, revendication française sur l’Alsace et la Moselle…

Dès lors, qui est responsable ? Les dirigeants allemands, au premier chef, qui sont convaincus du caractère inévitable de la guerre. Mais pas seulement. Les erreurs d’appréciation des autres pays européens ont joué également un grand rôle. Comme l’affirme l’historien français Jean-Jacques Becker, « l’origine de la guerre se trouve pour l’essentiel dans la force des sentiments nationaux dans les différents pays européens. Ce sont eux qui sont au départ non seulement du « tonneau de poudre des Balkans », mais du « tonneau de poudre européen ». Responsabilité partagée en somme.

« Vous serez de retour avant la chute des feuilles ». Cette phrase de l’empereur d’Allemagne Guillaume II résume bien le sentiment général. À Paris, Berlin ou Londres, tout le monde croit à une guerre courte. Bien équipées et entraînées, les armées privilégient l’offensive et le mouvement. Elles pensent l’emporter rapidement.

Les victoires allemandes de l’été 1914 semblent d’ailleurs accréditer l’idée d’un conflit rapide. Sur le front oriental, les troupes des généraux Hindenburg et Ludendorff bloquent l’offensive de l’armée russe qui est écrasée à la bataille de Tannenberg (26- 29 août). À l’Ouest, après avoir envahi la Belgique en août (bataille de Charleroi des 21-23 août 1914), les armées allemandes débouchent sur les plaines du nord de la France. Le 1er septembre, elles sont à Senlis, le 2 dans les faubourgs de Meaux, soit à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. La première bataille de la Marne, du 6 au 9 septembre, marque une étape décisive du conflit : elle met un terme à l’avancée allemande et sauve Paris. Elle annonce la fin de la guerre de mouvement. Après une « course à la mer », lors de laquelle les deux camps tentent chacun de se déborder en remontant vers le nord-ouest, les armées s’enterrent. Un constat s’impose : la guerre sera longue.

De novembre 1914 à 1918, aucune armée n’est en mesure de rompre ce front. Sur terre, malgré des batailles acharnées et des pertes énormes, rien ne bouge.

Pendant la bataille de la Somme, la seule journée du 1er juillet 1916 suffit à tuer 20 000 Britanniques et à en blesser 40 000. Les victoires sont défensives comme celle de l’armée française à Verdun qui, en décembre 1916, après dix mois de combats ininterrompus, parvient à empêcher les Allemands de passer.

Sur mer, au blocus naval, particulièrement efficace, organisé par les pays de l’Entente à partir de 1915, répond la guerre sous-marine allemande qui vise les navires marchands reliant les Etats-Unis à l’Angleterre, mais sans grande efficacité.

Entre ces deux dates, la guerre mute.

Elle se mondialise. De nouveaux États y participent, les colonies françaises et britanniques bien sûr mais aussi le Japon qui s’empare des possessions allemandes dans le Pacifique. Face aux pertes des navires de commerce américains, et l’appel à l’aide des Britanniques et des Français, les États-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne en 1917. La guerre s’élargit jusqu’aux routes stratégiques du Moyen-Orient : un front d’Orient est créé en 1915.

La guerre se modernise. Les armées utilisent de nouvelles armes plus efficaces. Les mitrailleuses, capables de projeter quatre cents à six cents projectiles par minute, les lance-flammes, les gaz asphyxiants, utilisés pour la première fois par les Allemands en 1915 à Langemark, au nord d’Ypres, relèguent le cheval de bataille et son cavalier à des symboles militaires d’un autre temps.

Liés entre eux par un esprit de camaraderie, les « poilus » affrontent « l’enfer des tranchées ». Un jeune écrivain provençal, Pierre Benoît, décrit le 26 décembre 1914 : « aucun tableau ne pourrait vous donner une idée, même approchante, de cette vie de tranchées. Figurez-vous des êtres humains vivant, pendant des semaines, dans des trous, comme des taupes, et ne sortant la tête de leur tanière que la nuit venue. Voilà où nous a réduits cette belle invention des armes perfectionnées. Le canon fait rage autant presque la nuit que le jour et les balles sifflent plus drues que la grêle ». Il meurt deux jours plus tard.

La guerre moderne constitue pour les fantassins une nouvelle expérience corporelle. Les soldats doivent faire face aux éléments, la pluie, les rats, la vermine, ou encore la boue, qui parfois les aspire lentement jusqu’à les faire disparaître. Pour échapper au déluge de feu qui s’abat désormais sur le champ de bataille, les corps se camouflent, se cachent, sont niés à l’intérieur d’uniformes qui abandonnent les couleurs vives pour adopter le bleu horizon ou le vert kaki. Cela ne les empêche pas, bien sûr, d’être vulnérables : les blessures corporelles sont d’une gravité sans précédent. L’âme souffre également. On ne compte plus les « trembleurs », ces blessés psychiques qui doivent en plus affronter le soupçon de leur hiérarchie qui les considère le plus souvent comme des « embusqués du cerveau ».

Certains historiens ont souligné le consentement des combattants à la guerre, en insistant sur la force du sentiment national. Paradoxalement, les mutineries de 1917, rarement organisées en première ligne, expriment ce consentement. Rares sont les pacifistes, les mutins désirent surtout protester contre les offensives inutiles et coûteuses en hommes. Ils sont des citoyens soucieux de négocier leurs conditions, attentifs à ce que les efforts exigés d’eux soient proportionnés aux résultats sur le champ de bataille.

D’autres historiens ont insisté avec justesse sur la contrainte imposée par la hiérarchie militaire. Quant aux autres raisons, on peut évoquer l’appartenance au groupe et le regard des autres soldats, le lien maintenu avec l’arrière, dont témoigne une abondante correspondance censurée. Gardons à l’esprit que les raisons sont presque aussi nombreuses que les combattants. L’expérience guerrière est une expérience avant tout individuelle.

L’arrière souffre. En France, dans les zones occupées par l’armée allemande, les pillages et les exécutions sont légion. En 1915, en Prusse orientale, l’offensive de l’armée russe jette sur les routes des milliers de réfugiés, avant que Russes et Baltes ne fuient devant l’armée austro-allemande.

Le pire est atteint dans l’Empire ottoman. Le gouvernement Jeunes-Turcs profite de la guerre mondiale pour « régler définitivement » la question arménienne, en suspens depuis la fin du XIXe siècle. Voici les termes par lesquels est ordonné ce génocide, dans un télégramme codé envoyé par le ministre de l’Intérieur Talaat Pacha, à la préfecture d’Alep : « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l’âge, ni du sexe. Les scrupules n’ont pas leur place ici. » En l’espace d’une année, entre 1 et 1.5 million de personnes sont assassinées : les deux tiers des Arméniens vivant dans l’Empire. La Grande Guerre sert ici de matrice à la guerre génocidaire, terrible caractéristique du XXe siècle.

Par ailleurs, l’arrière est également mobilisé. Il faut produire pour la guerre. Partout, les États improvisent pour nourrir le front en armes et en nourriture. C’est en Allemagne, en raison du blocus, que cette économie de guerre se met d’abord en place. Dès août 1914, sont créés une Société centrale d’achats pour s’alimenter auprès des pays neutres, et un Service des matières premières stratégiques au sein du ministère de la Guerre. En France, l’État soutient la reconversion des usines métallurgiques vers la production d’armement. Les entreprises se mettent toutes à travailler pour la guerre, même les plus improbables : le bijoutier Fabergé, en Russie, se met à produire des grenades.

Pour régler la question de la main d’œuvre alors que la plupart des hommes sont engagés au front, on fait appel aux femmes dès 1914. Les associations féministes les exhortent à soutenir le front, à coudre, à tricoter pour les soldats. Nombre d’entre elles assument le rôle de marraines de guerre, correspondent avec des soldats, envoient des colis. Mais c’est l’engagement dans les services de santé qui permet de participer le plus directement au conflit. En France, en 1918, le service de santé des Armées en emploie plus de 100 000 dont 70 000 bénévoles auxquelles il faut ajouter plus de 10 000 religieuses. Manifestation du patriotisme des femmes françaises, cet engagement s’explique aussi par une volonté d’échapper à l’angoisse de l’absence prolongée du fils ou du mari, de se rendre utile dans des temps tourmentés, de trouver leur place dans une société transformée.

Après trois ans de combats, la lassitude gagne le front et l’arrière. Les grèves se multiplient un peu partout en Europe « contre la vie chère ». Sur le front occidental, en mai et juin 1917, les mutineries éclatent. Le Vatican lance en août « une note pour la paix » proposant un retour au statu quo ante. En vain.

C’est à l’Est que se passe finalement l’événement. Trois mois après la prise de pouvoir par les bolcheviks en Russie, Trotski déclare unilatéralement en février 1918 que « l’état de guerre a pris fin entre les empires centraux et la Russie ». Le front oriental se disloque. En mars, la Russie signe avec l’Allemagne la paix de Brest-Litovsk dont les clauses sont particulièrement sévères : la Russie perd 800 000 km2, 26% de sa population et 75% de sa production de charbon et de fer. C’est également un coup dur pour les Français et les Anglais. Libérée sur le front oriental, l’armée allemande peut désormais concentrer ses efforts à l’ouest. L’objectif est de frapper un grand coup, l’emporter avant que l’armée américaine ne soit complètement opérationnelle.

Tout se joue une nouvelle fois sur la Marne. Quatre ans après la première bataille qui empêcha la victoire allemande, la deuxième bataille de la Marne ouvre le chemin de la victoire aux Alliés. En juillet 1918, la contre-offensive des troupes françaises et américaines, appuyée par les chars, est le point de départ d’un vaste mouvement de reconquête obligeant au recul l’armée du Reich. Au même moment des troubles révolutionnaires agitent Berlin et Vienne. Deux jours après la proclamation de la République à Berlin, l’armistice est finalement signé près de Fontainebleau, le 11 novembre, au petit matin, dans le wagon du maréchal Foch, stationné dans la clairière de Rethondes.

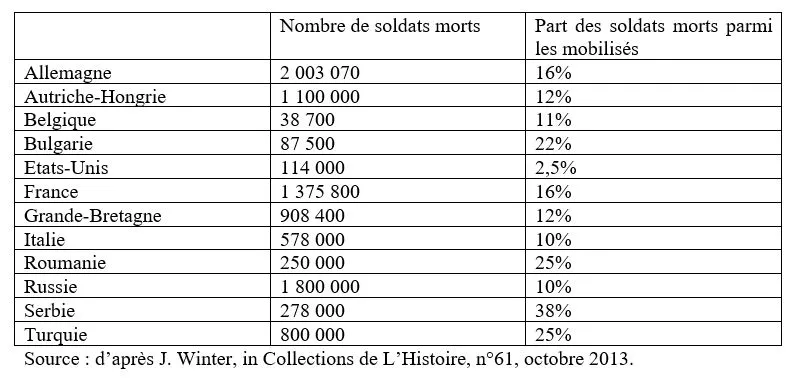

Jamais la guerre n’avait autant tué. Dix millions de soldats morts hantent les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. C’est l’Europe qui paie le prix du sang le plus élevé. L’Allemagne est le pays le plus durement touché avec plus de deux millions de soldats tués. La Russie, la France, l’Autriche-Hongrie dépassent tous le million, la Grande-Bretagne s’en approche avec 900 000. Hors d’Europe, les Etats-Unis, entrés en guerre tardivement, comptent un peu plus de 110 000 tués. Les chiffres sont encore plus parlants lorsque l’on évoque la part des soldats morts parmi les mobilisés : 38% en Serbie, 25% en Turquie ou encore en Roumanie !

Jamais le rang n’a aussi peu compté. La mort cette fois-ci n’épargne personne. L’historien britannique Jay Winter aboutit pour la Grande-Bretagne à un taux de mortalité des officiers deux fois plus élevé que celui des hommes de troupes.

Aux morts, il faut ajouter les blessés. Pour la seule Europe, ce sont près de 10 millions de combattants qui retournent dans leur foyer avec une invalidité permanente. L’’armée française compte ainsi 2,8 millions de blessés pour un total de mobilisés de 8 millions. La réadaptation des mutilés de la Grande Guerre s’avère par ailleurs difficile : c’est que leur infirmité rappelle ce que les sociétés tentent d’oublier. Très vite, les blessés de la face, les gueules cassées, s’imposent comme les symboles de la Grande Guerre. Ils servent également de sujet aux quelques peintres qui ont participé aux combats, comme Otto Dix ou Max Beckmann.

Jamais, enfin, la guerre n’avait touché autant de familles. Au lendemain du conflit, trois millions de veuves de guerre et six millions d’orphelins de guerre témoignent du traumatisme des sociétés.

Cette question a fait l’objet de controverses parmi les historiens. En 1999, paraissait en France l’ouvrage fondateur de George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. L’historien américain d’origine allemande y développait l’idée d’une « brutalisation » des sociétés européennes dans l’entre-deux guerres, conséquence de la Première Guerre mondiale. L’accoutumance à la violence et à l’obéissance militaire, la violation de lois considérées jusque-là comme sacrées auraient ainsi engendré un sentiment d’indifférence à la vie humaine et préparé le terrain à la multiplication de régimes autoritaires violents des années 1920 et 1930, lesquels auraient poursuivi en temps de paix les attitudes agressives de la guerre. Toute autre est l’analyse de l’historien américain Jay Winter, pour qui le conflit marquerait « le début de l’éradication en Europe de l’esprit guerrier. Une tendance lourde qui se poursuit jusqu’à nos jours ».

Une chose est sûre, la sortie de guerre fut longue et la paix ne s’est pas instaurée d’un coup au lendemain du 11 novembre 1918. Fait symptomatique, la date du 11 novembre laisse d’ailleurs peu de commentaires dans les carnets des soldats, souvent marquée d’une simple mention : « armistice » (« banalité du moment en comparaison des attentes qu’il avait suscitées » affirme l’historien Bruno Cabanes). De nombreux conflits persistent à l’Est : guerre russo-polonaise, russo-balte, gréco-turque. Les rancunes sont tenaces – en 1924, les athlètes allemands ne sont pas invités aux Jeux olympiques de Paris et il faut attendre 1931 pour que les équipes nationales de football française et allemande s’affrontent. À l’échelle des individus, la perte d’un mari, d’un fils, rend impossible cette sortie de guerre.

Comme dit plus haut, elles remplacent les hommes dans certains emplois jusque-là réservés aux hommes. Le conflit n’est toutefois qu’une parenthèse. En 1918, les gouvernements entendent promouvoir le modèle de la femme au foyer. La lourdeur des pertes humaines plaide en faveur de l’adoption de politiques natalistes. Partout, on restreint le travail féminin comme en France où, en novembre 1918, le ministre Loucheur, offre aux ouvrières un mois de salaire si elles quittent leur emploi avant le 5 décembre. En Allemagne ou en Angleterre, l’activité féminine est également découragée. Le « retour à la normale » ne résiste toutefois pas longtemps aux nécessités économiques. On assiste dans les années 1920 à une progression des taux d’activité féminins alors que se développe le secteur tertiaire.

En politique, la Première Guerre mondiale semble accélérer l’émancipation féminine. Avant 1918, seuls la Finlande (1906), la Norvège (1913) et le Danemark (1915) accordent le droit de vote aux femmes. Après le conflit, elles l’acquièrent en Allemagne (1918), au Royaume-Uni (1918), aux Pays-Bas (1919) et aux Etats-Unis (1919). Reste que cette avancée doit plus aux combats féministes menés au début du XXè siècle qu’au conflit lui-même. Au final, peu de reconnaissance donc. La place des femmes en politique demeure marginale. En France, le droit vote n’est accordé qu’en 1944 !

La Première Guerre mondiale pose les fondations d’un nouvel ordre mondial reposant sur le respect du droit international. Ainsi, en 1919, les traités de paix instituent la Société des Nations, première alliance collective à vocation universelle. Rassemblant à l’origine 48 États, puis 59 en 1934, elle affirme des principes révolutionnaires pour l’époque, tentant d’imposer le multilatéralisme sur des sujets aussi variés que le progrès social et économique, la justice ou encore le respect des droits de l’homme. C’est la réalisation de l’idée kantienne d’une fédération d’États libres. Mais, privée de moyens – les Etats-Unis décident finalement de ne pas y participer-, paralysée par la règle de l’unanimité, la nouvelle organisation se montre incapable de faire face à la montée des tensions dans les années 1930. Aujourd’hui, la SDN est déconsidérée. C’est injuste car elle n’en reste pas moins la première tentative d’organiser politiquement le monde. L’héritage qu’elle laisse est immense ; son successeur, l’ONU, porte encore de nos jours sa marque.

La Première Guerre mondiale pose également les fondations d’un nouvel ordre européen. Elle modifie les frontières du continent mais surtout relance l’idée européenne. À l’origine de ce renouveau, on trouve Richard Coudenhove-Kalergi, un fils de diplomate austro-hongrois qui, en 1922, formule un appel pour la création d’une union pan-européenne. En 1926, le premier Congrès paneuropéen se réunit à Vienne dans le but d’unir les États démocratiques du continent dans une union confédérale. En 1929, un nouveau projet d’union est porté cette fois-ci par Aristide Briand devant la SDN. Certes, ces efforts se solderont tous par des échecs, se heurtant notamment à la montée des tensions dans les années 1930. Mais, voilà, le train est enfin sur les rails. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu’il avance et le projet d’union avec lui.