Les combattants de la bataille de la Marne 1914

Musée ouvert aujourd’hui de 09h30 à 18h00 Musée fermé actuellement

Lors de la Première bataille de la Marne en 1914, les soldats creusent les premières tranchées sur le territoire et notamment à Varreddes

Le 1er septembre 1914 à 22h30, malgré la nuit, l’ordre est donné aux habitants par la receveuse des postes d’évacuer Varreddes, petit village situé à 5 km au nord de Meaux. Dans une cuvette entre la Marne et le canal de l’Ourcq, il est traversé par la RD 405 qui vient de Meaux au sud et file au nord vers Soissons.

Du 2 au 3 septembre au matin, de nombreuses troupes britanniques en retraite traversent le village.

Le 4 septembre, c’est au tour des uhlans de pénétrer dans le village, pillant les maisons abandonnées, ils sont agressifs, exigeants, parfois très rudes envers les rares villageois qui sont restés sur place.

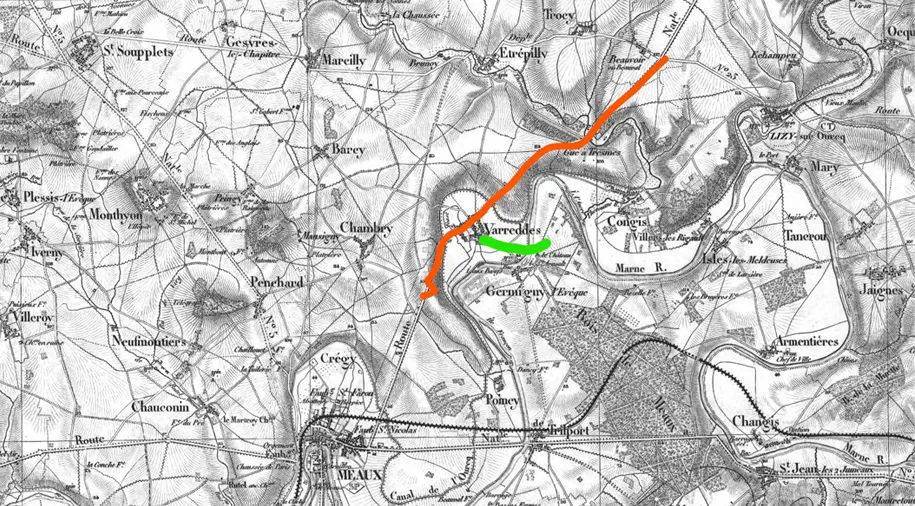

Le 5 septembre, surpris sur leur flanc droit par les fantassins français du général Maunoury, l’arrière-garde de l’armée allemande du général Von Kluck établit une ligne de défense sur les hauteurs du canal de l’Ourcq.

Le 6 septembre, à 3h30, les troupes du 2e corps d’armée allemand du général Von Linsingen prennent position sur les hauteurs et installent l’artillerie lourde. Il est rejoint par le 4e corps d’armée de réserve du général Von Gronau, sur la côte 107 (Route D405).

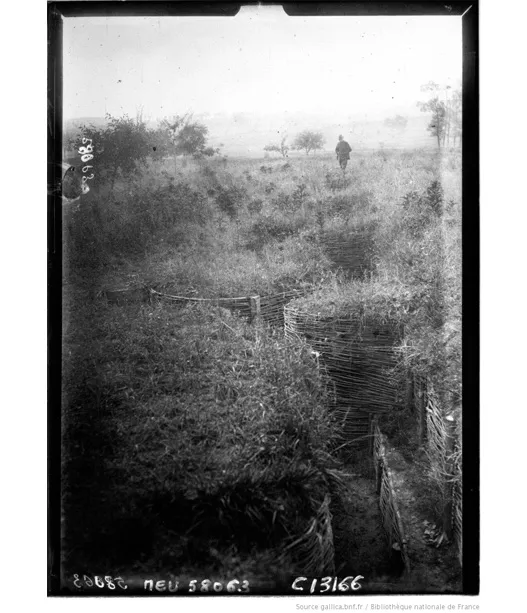

Tranchée Allemande – Collection personnelle

Les français sont en face sur la ligne Chambry-Barcy et, prenant leur temps, les fantassins se transforment en terrassiers et creusent ce qui deviennent les premières vraies tranchées de la Grande Guerre.

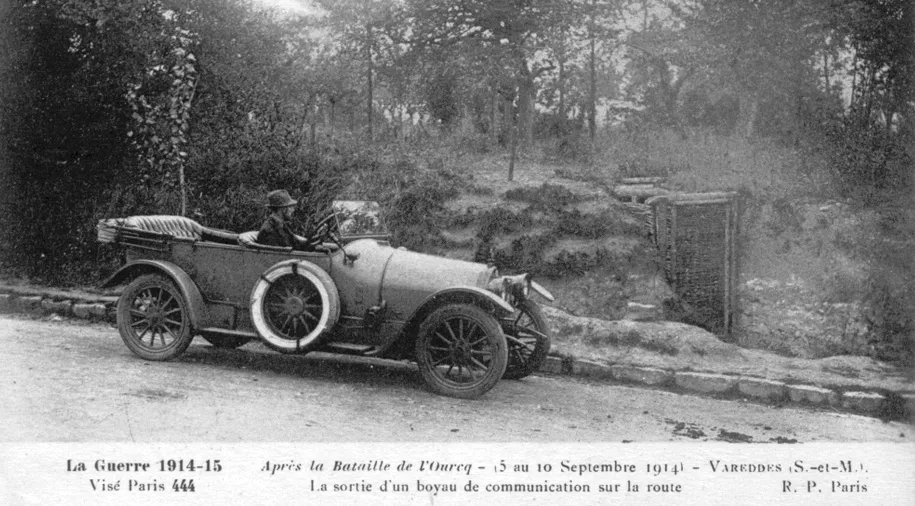

Elles sont garnies de mitrailleuses ainsi que de batteries de 77mm. Un à deux des boyaux débouchent sur la D 405 afin de permettre un ravitaillement en vivres et munitions.

De Varreddes à Congis-sur-Thérouanne, les allemands fortifient leurs positions sur le plateau.

Ces tranchées forment grossièrement un triangle, avec Varreddes comme pivot. Le front principal s’étend de la côte 107 à la côte 113 (chemin de terre bordé de peupliers, entre Etrépilly et la route de Meaux-Varreddes) en direction du Gué-à-Tresmes.

Ces tranchées remplacent les trous individuels pour tireurs couchés, Elles constituent des positions pour les mitrailleuses, les canons de 77mm, des soutes pour les munitions et des abris sommaires pour les troupes.

Ce système défensif solide, tenu par de nombreux soldats allemands se veut une barrière infranchissable entre la 6e armée française et l’Ourcq. De ces retranchements sur le plateau entre Chambry et Barcy, les allemands ont une vue dominante sur les troupes françaises repoussant ainsi aisément leurs offensives.

Extrait de l’historique du 282e R I :

« Le 6 septembre, l’offensive est reprise, … les compagnies progressent vers la cote 115, malgré le feu de l’infanterie et l’artillerie lourde ennemies. L’assaut est donné avec un entrain remarquable au son des clairons, mais les compagnies de têtes viennent se heurter à un talus très élevé couronné par des mitrailleuses. En quelques instants, 4 officiers et 300 hommes restent sur le terrain. … »

Le 7 septembre 1914, vers 21heures, le 1er bataillon de tirailleurs marocains du commandant Poeymirau essaie d’investir la crête de Varreddes, mais sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes, ils doivent se replier.

Peu de temps après, à la tombée de la nuit, en gravissant la côte 107, une compagnie de zouaves, rampent dans les fourrés et fait irruption dans une première ligne allemande, surprise en plein ravitaillement.

Après un combat acharné, mené à la baïonnette, les zouaves enlèvent la position allemande.

Mais une contre-attaque, les obligera à se replier au pied de cette colline, vers Chambry à la ferme de la Cantine et la briqueterie, route de Meaux.

Le 9 septembre, l’ennemi abandonne la cote 107 et participe du mouvement de retraite général allemand.

La population de Varreddes paie un lourd tribut au cours de cette bataille de la Marne : 16 hommes pris comme otages et emmenés. 9 otages dont le curé Fossin (75 ans) sont massacrés, 2 sont morts d’épuisement durant leur internement. Seuls 5 reviennent des camps d’internement.

Sources