Musée ouvert aujourd’hui de 09h30 à 18h00 Musée fermé actuellement

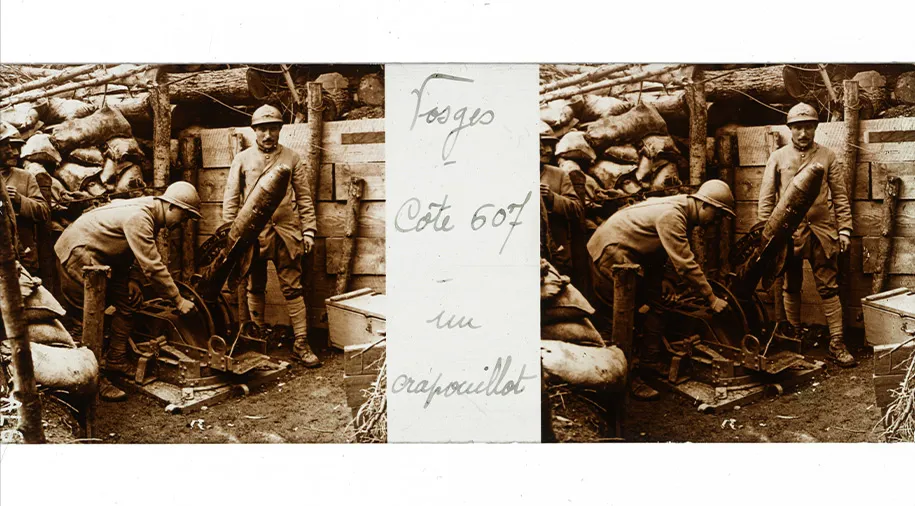

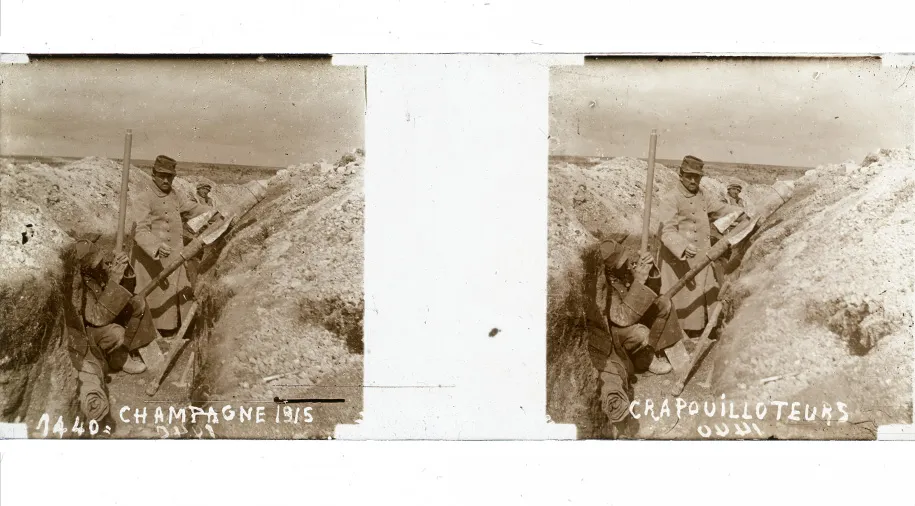

Le poste d’artillerie

Le début de la guerre de position conduit les belligérants à utiliser une artillerie adaptée au tir courbe de courte portée.

Si les Allemands disposaient déjà de Minenwerfer, prévus pour les sièges des places fortes du Nord de la France et de la Belgique, les Français n’avaient que le canon de 75, canon de campagne conçu pour le tir tendu.

Après la réutilisation de vieux mortiers du 19e siècle et la création de pièces de fortune, la France développe de nouvelles bouches à feu : les mortiers de 58 mm T (n° 1, n° 2 et n° 1 bis) qui projettent des bombes à ailettes.

France, 1915

2006.1.14081.0

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Docteur Desmet

Belgique, 1917

2006.1.14102.0

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Utilisés dès le début de l’année 1915, les mortiers de 58 T offrent, grâce à leurs bombes à ailettes, une grande puissance de destruction à l’armée française, bien que leur portée et leur précision restent réduites.

Grâce à leur tir courbe, les mortiers accroissent la puissance de feu de l’infanterie et atteignent l’intérieur des tranchées adverses. Ils contribuent aussi bien à défendre les positions en cas d’attaque, qu’à appuyer la progression des fantassins lors des assauts.

Docteur Desmet

Belgique, 1917

2006.1.14102.0

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Le mortier de 58 T n°2 s’impose comme la bouche à feu emblématique de l’artillerie de tranchée française.

Développé par le commandant Duchêne et utilisé dès les premiers mois de l’année 1915, le mortier 58 T appuie l’infanterie française lors des assauts mais aussi lors des attaques où il vient défendre les lignes. Son tir courbe lui permet d’atteindre l’intérieur des tranchées adverses.

France, vers fin 1915-1917

2006.1.13658.0

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Bien que le mortier de 58 T s’impose dans les tranchées françaises, les modèles n° 2 et n° 1 bis sont peu mobiles, pesant respectivement 400 et 160 kg. Les fantassins continuent alors à employer des bouches à feu plus légères à l’instar du mortier Aasen de 86mm.

Acheté à la Norvège, ce mortier tirait une grenade à empennage métallique Excelsior. À chargement par la culasse, il était très léger mais souffrait d’un manque de robustesse, de puissance ainsi que de discrétion en raison de la fumée qu’il dégageait.

France, vers 1915

2006.1.13658.0

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

La stabilisation du front impose l’emploi d’une artillerie conçue spécialement pour le tir courbe sur de courtes portées, capable de venir appuyer et soutenir les fantassins.

Les Français, pris au dépourvu, sortent alors des arsenaux de vieux mortiers en bronze (crapouillots), et réalisent des armes de fortune (mortier Cellerier ou Gatard). Ils achètent également des pièces (mortier Aasen) en attendant que les premiers mortier T 58 soient conçus et arrivent au front.

France, 1915-1918

Don Redon (12-2013)

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Utilisé à partir de l’année 1915, le mortier de 58 T n° 2 a été développé par le commandant Duchêne et finit par s’imposer dans les lignes françaises.

Pesant 400 kg, il projette un obus à ailettes selon un tir courbe, destiné à bouleverser les tranchées adverses. Malgré leur portée réduite et leur précision aléatoire, ces bombes restent d’une grande puissance de destruction.

L’artillerie de tranchée accroît en effet la puissance de feu de l’infanterie, lui offrant un précieux appui en cas d’assaut ou d’attaque.

France, 1915

Don Thévenard (04-2014)

©Musée de la Grande Guerre, Meaux

Dépourvue d’une d’artillerie capable de tirer des projectiles selon un tir courbe, l’armée française commence alors à développer des pièces nouvelles telle que le mortier 58 T n° 1. Il s’agit d’un tube sur lequel prend place une tige soudée à un projectile à ailettes. Ce dernier a pour but d’atteindre la tranchée adversaire et d’y faire un maximum de dégâts.

Ce mortier est remplacé au cours de l’année 1915 par le 58 T n° 1 bis.